行方克巳著『世界みちくさ紀行』

2015/2/24刊行

俳句と同じくらいに写真が好きという行方克巳さんは、旅も好き、お酒も好き、人も好きなのだろう。世界中、どこの誰にも笑顔でカメラを向け、少々の不満すら新しい出会いのように綴り、その旅日記や句はいつも楽しい記録だった。

だが、アウシュヴィッツでの彼は違う。カメラでいえば、広角レンズを接写レンズに替えたように、そして、普段の饒舌を忘れたように、ただただ無言で遺されたものに向かい合っているのだ。あそこに立つと、人は言葉を失う……でも、彼は句を作った。 (作家・野村路子)

「あとがき」から(抜粋)

今までいくつもの海外旅行をしてきた。しかし、そのほとんどがいわゆるツアー旅行の一員としての旅であった。

外国語は全く駄目、旅先のあれこれを調べるのもめんどう。だから予備知識もない。そんなわけであるから、同行者のいない個人的な旅行を設定することは全く考えられないのである。

いつも、どの旅行でも、ツアー・コンダクターの旗の後ろにくっついて歩くだけの旅であった。しかし、そういう旅もそれなりに見るべきところを見てきたように思う。

私は写真が大好きであるから、旅行中は常々カメラを携えていたが、ある時期までは海外での俳句作品がほとんどない。俳句は日本独自の文芸であり、日本の風土にしか育たないという思い込みがあったからである。

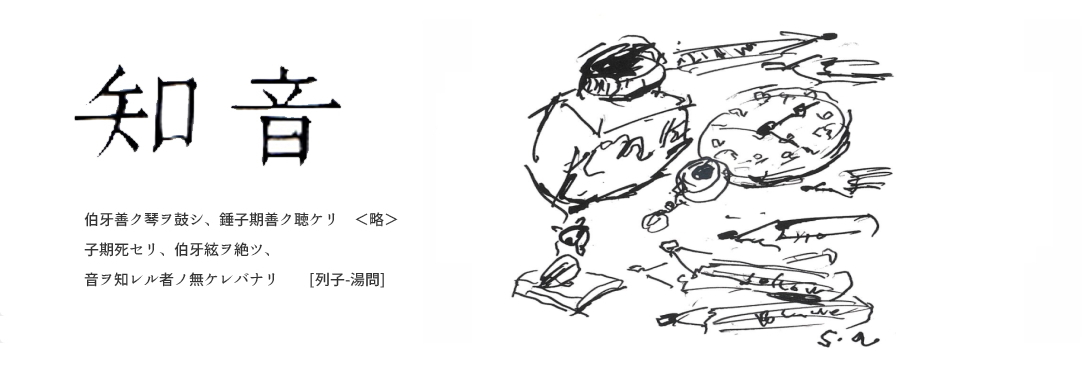

ところが「知音」の親しい仲間から、「克巳先生は俳句を作ってなんぼでしょ」と言われて少し考えが変わった。

有馬朗人さんや鷹羽狩行さんの海外詠句集を目にして、いっそうその思いを深くした。なるほど確かに俳句を作ってなんぼ、なのである。

一瞬のうちに通り過ぎる旅において、一体どのような事実を見ることができるか、と言われれば確かにその通りである。しかし、ある土地に何年住みついても分らないことはいくらもある。旅人の目を掠めるように映ったことにも真実があるに相違ない。

この紀行文は、とにかく何でも見てやろうという心で、カメラを片手に旅をしてきた記録である。俳句作品もまたスナップショットの域を出ないかもしれない。しかし、それもまた、旅人としての私の目を通してみた記録なのである。

目次+各地吟抄(俳句は口絵・本文から一部転載)

<アメリカ> 片目つぶってニューヨーク

<ドイツ> ベルリン・フィルのジルベスター

<スペイン> 自然は急がない

血より濃き酒は血の色ジタンの冬

初旅のオリーヴ畑行けど行けど

初旅のゲルニカに遭ふマハに逢ふ

<カンボジア> 東洋のモナ・リザと子供達

スコールや廃墟いましむアナコンダ

ライ王のテラスに髪膚灼きつくし

<イギリス> クイーン・エリザベス二世号乗船記

船窓のうちなる秋のとらはれ人

葡萄畑霧が燻蒸してゐたる

神の血をかもして余りたる葡萄

<インド> 北インドふたりぼっち

民草は土に居眠り十二月

星雲の滅びも一死荼毘寒く

人焼いて鼻梁焦がせり十二月

<モロッコ> モロッコ百句を手土産に

憎さげに笑ふ駱駝や十二月

哭き女峡の冬日をてのひらに

地に糞(ま)りしものの如くに冬の蛇

<エジプト> エジプトの光と陰

冬の蠅にせパピルスを買へゝゝと

冬耕やナイルの恵みなき民の

冬の黙深し未完のオベリスク

<南米> 真冬からそのまま夏へ

降誕祭もつとも遠き椅子にわれ

滝せめぐなり純白のブラックホール

鉈傷のごとく古道や夏燕

<スリランカ> 滴る宝石の国

辻仏膝下くすぶるまで灼けて

猿がゐて犬ゐて人がゐて五月

火炎樹の猛り仏の国しづか

<ポーランド> アウシュヴィッツの青い花

焼却炉晩夏の花をつめこんで

生き地獄見て来し汗の眼鏡かな

汗かはき義手や義足や息絶えて

<イタリア> シチリア周遊記

神々の黄昏ながきビールかな

夏雲の飛石伝ひ地中海