フェイク 行方克巳

ほつこりとしてむくつけき冬芽かな

ひとつつふたつすなはち無数冬木の芽

葉牡丹の渦のむらさき濃むらさき

北風に首根つ子掴まれてゐる

寒鴉擬傷のごとく羽曳いて

豹柄のフェイクの男息白く

三叉路の次も三叉路空つ風

人形の家の顛末冬銀河

水晶体 西村和子

まなうらに凍蝶明滅手術果つ

手術台椅子に戻りて大地冬

テレビ見ず着信読まず春を待つ

点眼の時刻違へず日脚伸ぶ

目つむれば異国の湖辺冬ごもり

寒満月術後の視界あらたむる

寒月も水晶体も濁りなし

寒の内半眼に日をやりすごし

冬から春へ 中川純一

一人湯の肩をこつんと柚子ひとつ

自画像の仏頂面に御慶かな

起きてきし娘とまづは御慶かな

配達のゲラを受取り御慶かな

敬礼を添へて守衛の御慶かな

仏壇の塵を払ひて悴める

悴んで見上げ電光掲示板

春近きスカート丈に女生徒ら

◆窓下集- 3月号同人作品 - 中川 純一 選

転んでも平気な子供初氷

小山良枝

雪吊の縄垂らしたるまま昼餉

吉田しづ子

河豚を競るええかええかと目に聞いて

山本智恵

命綱なぶるビル風十二月

井出野浩貴

河豚料理また語らるる三津五郎

鴨下千尋

先師の句心に落葉踏みゆけり

山田まや

白障子穴から犬の鼻のぞく

高橋桃衣

奥宮の巨石憮然と冬に入る

米澤響子

両岸の紅葉に応へ船下り

黒羽根睦美

飾り物もうちよいと欲し熊手市

小野雅子

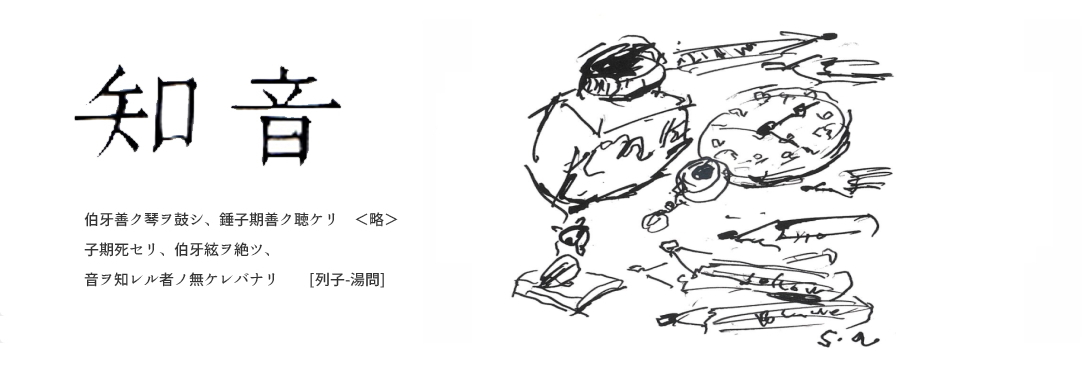

◆知音集- 3月号雑詠作品 - 西村和子 選

寝返りを打てず眠れず夜寒さよ

高橋桃衣

飾りつけ終へし聖樹の所在なげ

くにしちあき

湯豆腐や父逝き母逝き戦後逝き

井出野浩貴

笹鳴に視線移せば飛び立ちぬ

谷川邦廣

ムートンの敷かれ聖夜の予約席

中津麻美

大根をおろすや肩を怒らせて

井戸ちゃわん

ふり返りたれば錆色冬紅葉

前山真理

一行詩書く日もあらむ日記買ふ

黒須洋野

松原の一歩一歩に秋惜しむ

清水みのり

ポインセチア白墨の粉ふりかかり

小倉京佳

◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子

秋寂し三食昼寝付きなれど

高橋桃衣

「三食昼寝付き」とは専業主婦の恵まれた境遇を揶揄する言葉としてひところ流行った。しかしこの句は今月号の他の作品を見ると、怪我で入院をしたときのものであることが察せられる。入院中はたしかに安静を保つために三食昼寝付きである。一日を楽に過ごすことができるのに、この寂しさはどこからやってくるのだろう。

この句はもちろん家事以外に仕事を持たぬ主婦の句としても鑑賞することができる。子育て最中は忙しさに追われ、三食も自分で準備するわけだから、専業主婦がそれほど気楽な生活とは思っていなかった。しかし子供にも手がかからなくなり人生の秋を迎えるころ、傍目には幸せこの上ない境遇でも、もの寂しさを覚える主婦は結構多い。その点が同じようなニュアンスの季語である「春愁」とは違うのだ。

職退きて子育て終へて日記買ふ

くにしちあき

こちらは仕事をしながら子育てをした女性の句である。上五中七までは自分の境遇を改めて思い返している。働き盛りも子育ても過去のものになった今、「日記買ふ」とはどういう心境なのだろうと改めて思わせる句だ。仕事の覚書や手ごたえ、子育ての喜びや悩みを書きつけるのではなく、自分自身の今とこれからを書くための日記であることに思い至る。

この句を読んで、吉田健一の『餘生の文學』を思い出した。若いときには試験のためとか仕事のためとか、何かに役立てるために文学に親しんだものだが、実社会との関係が無くなった余生にこそ真の文学の楽しみがある、と書かれていた。「餘生があつて文學の境地が開け、人間にいつから文學の仕事が出来るかはその餘生がいつから始まるかに掛かつてゐる」。

生真面目な者に任せて蔓たぐり

谷川邦廣

「蔓たぐり」とは収穫が終わった後の枯蔓を手繰り寄せて抜くこと。瓜類や豆類などの収穫をしたことのある人には、これも大事な作業の一つとわかるだろう。枯蔓の先に末生りがついていたりするので、それも採らなければならない。甘藷の収穫でも、蔓たぐりの作業は大切だ。しかしこの句は、そんな面倒くさいことは生真面目な者に任せるというわけだ。一読笑いがこみ上げる作品だ。こうは思っていても、なかなかずばりと言うことはできないものである。作者の性格も表れている句といえよう。