退院を見送る白衣桜東風

帶屋七緒

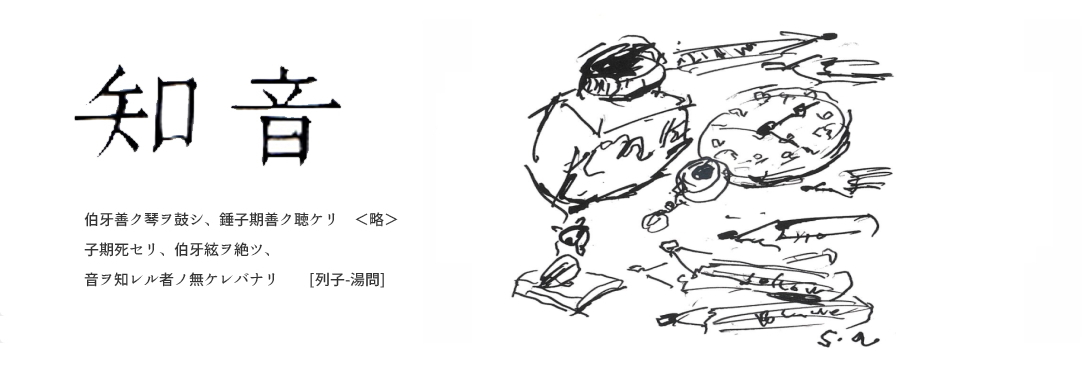

「知音」2019年6月号 知音集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2019年6月号 知音集 より

「知音」2019年6月号 知音集 より

『句集 心音』 角川書店 2006年刊 より

『句集 無言劇』 東京美術 1984年刊 より

「知音」2019年6月号 知音集 より

「知音」2019年6月号 知音集 より

「知音」2019年6月号 知音集 より

「知音」2019年6月号 知音集 より

「知音」2019年6月号 知音集 より

「知音」2019年6月号 知音集 より