鬣 西村和子

初夏や鬣尻尾切り揃へ

ホイッスル緑雨の馬場を貫きし

緑さす人馬の鼻梁一直線

騎手孤独馬なほ孤独若葉雨

緑雨潸々馬術大会粛々と

優勝の駿馬秀馬秀麗緑さす

緑雨浴び競技終へたる裸馬

夏来たる子らよ馬には乗つてみよ

(一部「俳句」7月号発表済)

なまけもの座 行方克巳

へら/\と人のかたちにしやぼん玉

丸腰の教師に燕返しかな

永き日の暮れてたちまち二十五時

ガザ版殺人ゲーム春昼こともなし

四月馬鹿どつこい三鬼まだ死な

うそつけぬ漢のエイプリルフール

ことだまといちにちあそび四月馬鹿

悼 八木澤節

一つまたなまけもの座の春の星

(「俳句」6月号より)

馬事公苑 中川純一

少女騎手皇女さながら青葉風

ギャロップの騎馬の頭上を夏燕

青葉雨騎乗の少女頬赤く

風薫る悍馬少女を乗せて跳ね

小悪魔のごとく豚カツ屋の金魚

処方猫もらひ薄暑の娑婆にかな

昨日今日柚子坊ふえて鳥減って

気が付けば柚子坊ここにまた歯形

◆窓下集- 7月号同人作品 - 中川 純一 選

帰されて噂されをり新社員

稲畑航平

この先は藩主の墓域辛夷咲く

小野雅子

若人はピザ十八枚花莚

小倉京佳

結界は人の世のこと猫の恋

山田まや

動物園檻の無骨や梅香る

亀山みか月

花ミモザ次もをんなに生れたし

林奈津子

入学式了へて記念の献血へ

影山十二香

ぎりぎりの平和いよいよ蜃気楼

川口呼瞳

先行きのぼんやり不安春の星

小山良枝

青空の欠片掻き寄せ藍微塵

栃尾智子

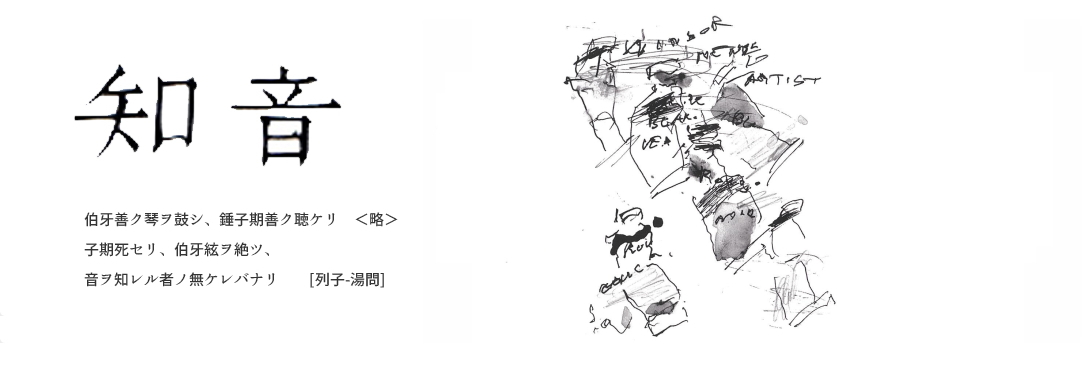

◆知音集- 7月号雑詠作品 - 西村和子 選

春愁や人差指で弾くピアノ

田代重光

さへづりや名訳誤訳紙一重

井出野浩貴

支度して出かけずじまひ春の雪

中野トシ子

花仰ぐ肩の力のぬけてきし

前山真理

いぬふぐり咲きたいところきめてをり

山田まや

冷え冷えと崖に吹かれて山桜

影山十二香

鎌倉の風存分に懸り藤

高橋桃衣

転調自在鶯の谷渡り

松枝真理子

鳥けもの人もまがよひ霾ぐもり

中野のはら

夏近し子犬の服もトリコロール

牧田ひとみ

◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子

見納めと毎年集ふ花見かな

田代重光

作者も後期高齢なので、自分たちのことを詠んだのだろう。桜を見ると日本人は、こんなに見事な桜を来年も見ることができるだろうかと、ある年齢から思ってしまうのだ。高齢になると、仲間が集っても今年が最後だろうと思うし、口にもする。

これが見納めの桜だなあと口にしたとき、そういえば去年も一昨年も同じことを言ったと気づく。したがって、この句には老境の本音とともに、おかしみも感じる。その点がこの作者らしい俳句。

句仲間はみな歳下や鳴雪忌

中野トシ子

これも高齢者の実感から生じた句。内藤鳴雪は松山藩の常磐会寄宿舎の舎監であったから、青春時代の子規たちは世話になった存在だ。二十歳年下の子規に感化されて俳句を始めた。

この句の作者も、ある時見回してみたら自分が最年長であることに気づいたのだろう。忌日の句は、その人物をよく知っていないと難しいものだが、この句の季語は動かない。

まだできることのいくつも桜散る

前山真理

これも高齢者の呟き。歳とともに、昔はできたことができなくなる。そのことを悲観するより、歳を取ってこそできることを考えようと、発想の転換を試みた句。

桜の花は盛りを終えて頻りに散っているが、盛りを過ぎた自分にも、「まだできることのいくつも」あることを自覚させようとしたような句で、共感を呼ぶ句。