冬の水静まり胸にさざれ波

山﨑茉莉花

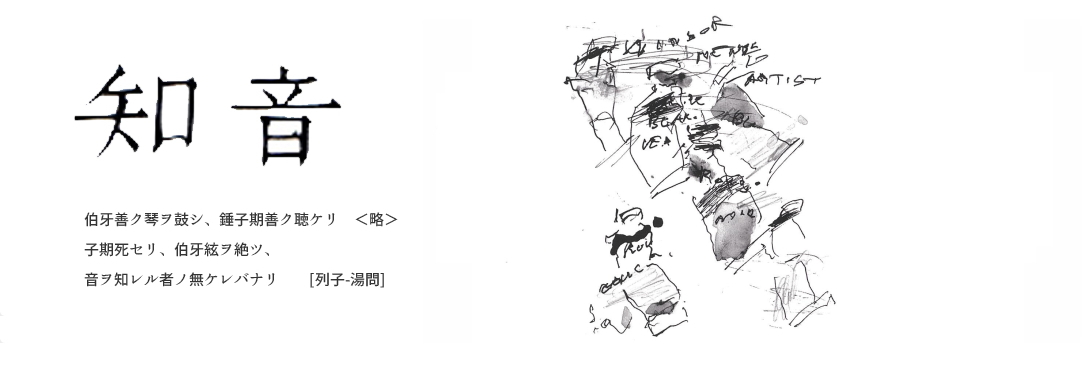

「知音」2025年4月号 知音集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年4月号 知音集 より

「知音」2025年3月号 知音集 より