一葉忌質屋通ひの日々遠し

原田章代

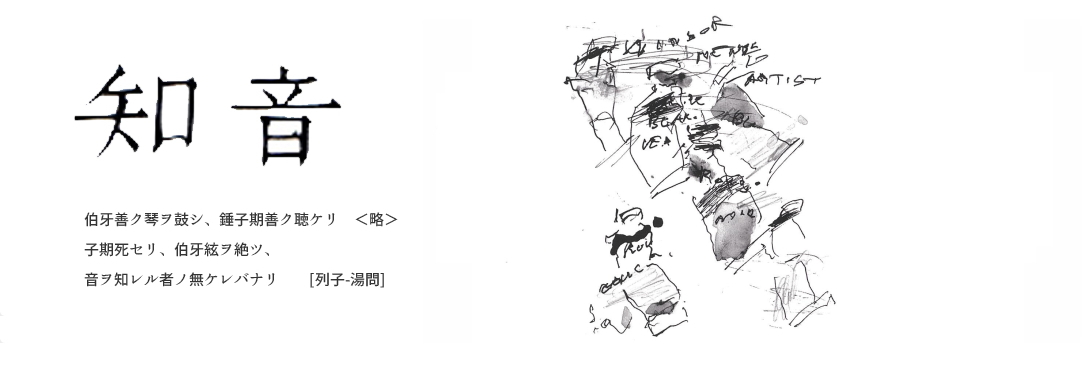

「知音」2023年2月号 窓下集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2023年2月号 窓下集 より

「知音」2023年3月号 窓下集 より

「知音」2023年3月号 窓下集 より

「知音」2023年3月号 窓下集 より

「知音」2023年3月号 窓下集 より

「知音」2023年3月号 窓下集 より

「知音」2023年3月号 窓下集 より

「知音」2023年3月号 知音集 より

「知音」2023年3月号 知音集 より

「知音」2023年3月号 窓下集 より