きのふまで炭焼職人実梅捥ぐ

川口 呼瞳

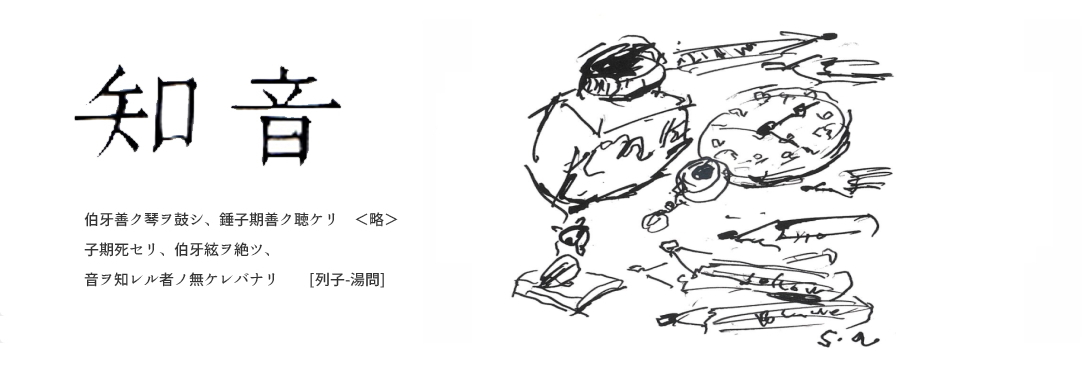

「知音」2021年9月号 窓下集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2021年9月号 窓下集 より

「知音」2021年9月号 知音集 より

「知音」2021年9月号 知音集 より

「知音」2021年8月号 知音集 より

「知音」2021年9月号 窓下集 より

「知音」2021年8月号 知音集 より

「知音」2021年8月号 窓下集 より

「知音」2021年8月号 知音集 より

「知音」2021年8月号 窓下集 より

『句集 晩緑』 朔出版 2019年刊 より